Einführung: Die Herausforderung der GCDH-Mangel

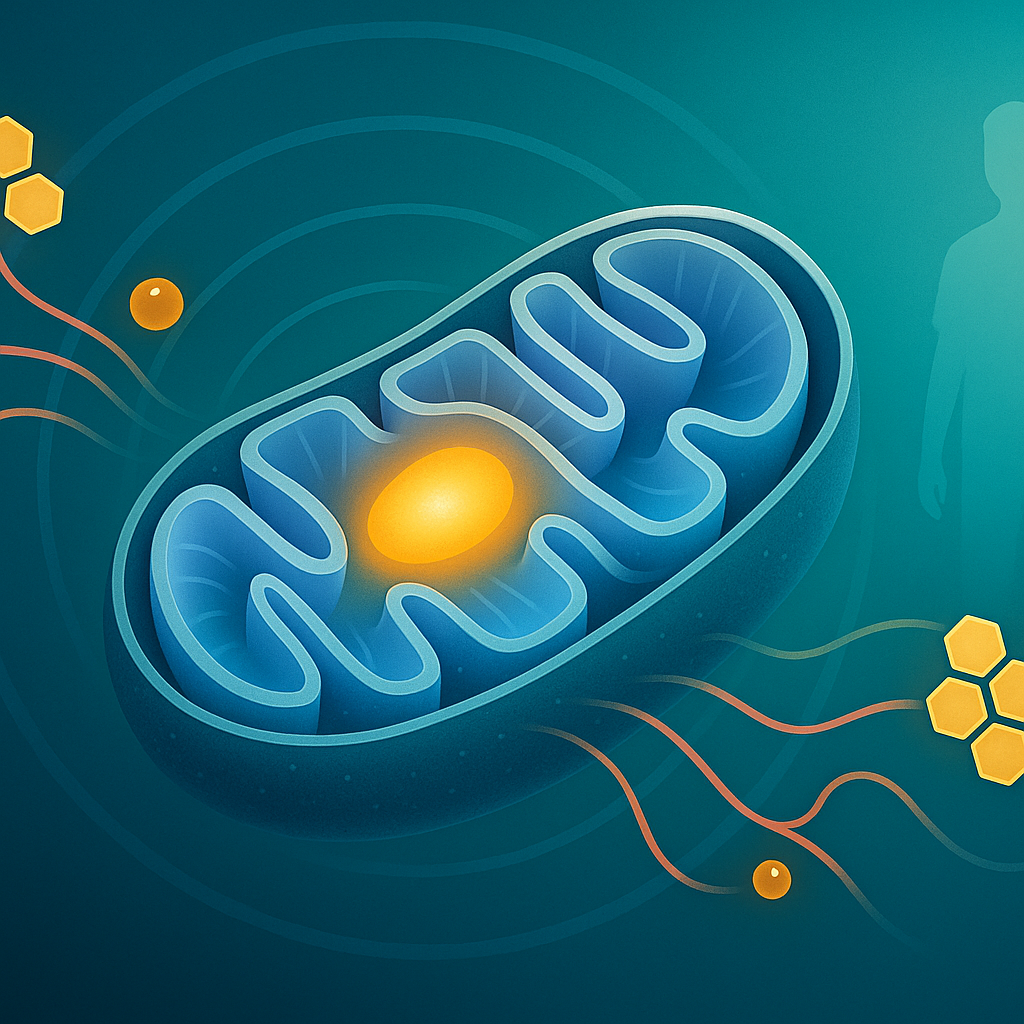

Glutaryl-CoA-Dehydrogenase-Mangel, auch bekannt als Glutarische Acidurie Typ I (GA-I), ist eine seltene, vererbbare Stoffwechselerkrankung. Sie resultiert aus einem Defekt in der Fähigkeit des Körpers, bestimmte Proteine, speziell die Aminosäuren Lysin, Hydroxylysin und Tryptophan, zu verarbeiten. Die Ursache ist ein Mangel oder eine Fehlfunktion des enzymatischen Glutaryl-CoA-Dehydrogenase (GCDH). Diese Enzymfunktion erfolgt normalerweise innerhalb der Mitochondrien, den Energieschaffenden Zentren unserer Zellen. Wenn GCDH nicht richtig funktioniert, können diese Aminosäuren nicht vollständig abgebaut werden, was zu einer schädlichen Ansammlung von glutarischer Säure (GA) und 3-Hydroxyglutarinsäure (3-OHGA) sowie anderen verwandten Verbindungen wie Glutarylcaritin (C5DC) führt.

Diese Ansammlung ist besonders schädlich für das Gehirn, wobei die Basalganglien—Bereiche, die entscheidend für die Bewegungssteuerung sind—besonders anfällig. Die Ansammlung dieser toxischen Metaboliten kann die mitochondriale Energieproduktion stören, was zu einem Energie deficit und erhöhtem oxidativem Stress führt. Darüber hinaus können diese Substanzen die Exzitotoxizität auslösen, einen Prozess, bei dem Nervenzellen bis zum Punkt von Schäden oder zum Absterben überstimuliert werden, und können chronische Entzündungen im Hirngewebe hervorrufen. GA-I ist eine autosomal-rezessive Erkrankung, was bedeutet, dass ein betroffenes Kind zwei Kopien eines mutierten GCDH-Gens (gelegen auf Chromosom 19), eines von jedem Elternteil erbt. Einzelpersonen, die nur eine mutierte Kopie tragen, sind typischerweise asymptomatisch.

Viele Säuglinge mit GA-I erscheinen bei der Geburt gesund, obwohl Makroenzephalie (ein ungewöhnlich großer Kopfumfang) ein häufiger früher Indikator ist, der in etwa 75% der Fälle vorhanden ist. Ohne frühzeitige Erkennung und Intervention bleibt der Zustand oft still, bis eine akute encephalopathische Krise auftritt. Diese Krisen sind schwere Stoffwechselstörungen, die gewöhnlich durch Stressoren wie Fieber, Infektionen, Nahrungsentzug oder sogar routinemäßige Immunisierungen ausgelöst werden und typischerweise im Alter von 6 bis 18 Monaten auftreten. Symptome können plötzliche Lethargie, Reizbarkeit, Erbrechen, schlechte Muskelspannung und Krampfanfälle umfassen. Solche Krisen können zu irreversiblen neurologischen Schäden führen und oft die Entwicklung von Bewegungsstörungen wie Dystonie (anhaltende Muskelkontraktionen) und Choreooathetose (unwillkürliche Bewegungen) sowie Entwicklungsverzögerungen zur Folge haben.

Die Diagnose sollte idealerweise durch erweiterte Neugeborenenscreening-Programme erfolgen, die getrocknete Blutproben auf erhöhte C5DC testen. Bestätigende Tests umfassen die Analyse organischer Säuren im Urin (die hohe Werte von 3-OHGA und GA zeigen), die Messung der GCDH-Enzymaktivität in Hautzellen (Fibroblasten) und genetische Tests auf Mutationen im GCDH-Gen. Bildgebende Verfahren des Gehirns, wie z.B. MRT, können charakteristische Veränderungen wie die Erweiterung der Sylvischen Fissuren ("offene Opercula") und Schäden an den Basalganglien aufzeigen.

Die aktuelle Behandlung konzentriert sich auf die Verhinderung dieser verheerenden Krisen. Dies umfasst eine lebenslange spezielle Diät, die arm an Lysin und Tryptophan ist, Ergänzungen mit L-Carnitin (um die glutarische Säure zu entgiften und auszuscheiden und um sekundäres Carnitinmangel zu adressieren) und manchmal hohe Dosen von Riboflavin (Vitamin B2), einem Cofaktor für das GCDH-Enzym, das die verbleibende Enzymaktivität bei einigen Individuen steigern kann. Strenge "Krankheitstage"-Protokolle, die eine erhöhte Kalorienzufuhr (insbesondere Kohlenhydrate) und Flüssigkeitszufuhr während Krankheiten beinhalten, sind entscheidend, um Katabolismus und metabolische Dekompensation zu verhindern. Trotz dieser Maßnahmen kann es nach wie vor zu neurologischen Schäden kommen, insbesondere wenn die Diagnose verzögert wird oder die metabolische Kontrolle schwer aufrechtzuerhalten ist. Dies unterstreicht den dringenden Bedarf an effektivere und gezielte neue Therapien.

Aufkommende therapeutische Strategien für GCDH-Mangel

Die Begrenzungen der aktuellen Behandlung haben intensive Forschungen zu neuartigen therapeutischen Ansätzen für GCDH-Mangel angestoßen. Wissenschaftler erkunden Wege, die über die diätetische Kontrolle und symptomatische Linderung hinausgehen und versuchen, die zugrunde liegenden biochemischen Defekte direkter anzugehen, das verletzliche Gehirn zu schützen und letztendlich die Langzeitergebnisse für Personen mit GA-I zu verbessern.

Gentherapie: Die Wurzel des Problems beheben

Eines der vielversprechendsten Gebiete bei der Behandlung von GCDH-Mangel ist die Gentherapie. Das grundlegende Ziel dieses Ansatzes ist es, eine funktionelle Kopie des GCDH-Gens in die Zellen betroffener Personen zu liefern, wodurch die fehlende Enzymaktivität wiederhergestellt wird. Wenn dies gelingt, könnte dies den richtigen Metabolismus von Lysin und Tryptophan ermöglichen und somit die Ansammlung von toxischen GA und 3-OHGA an der Quelle verhindern.

Forscher untersuchen hauptsächlich virale Vektoren, wie Adeno-assoziierte Viren (AAVs), als Transportmittel für das gesunde GCDH-Gen. Diese Vektoren werden so konstruiert, dass sie das genetische Material in Zielzellen transportieren, ohne selbst Krankheiten zu verursachen. Wichtige Zielorgane sind die Leber, die eine wichtige Stelle für den Lysinstoffwechsel ist, und möglicherweise das Gehirn, um direkt neuroprotektive Effekte zu erzielen.

Es gibt jedoch weiterhin erhebliche Herausforderungen. Eine effiziente Lieferung des Gens über die Blut-Hirn-Schranke, um betroffene Neuronen zu erreichen, stellt ein großes Hindernis dar. Langfristige Expression des neuen Gens auf therapeutischen Niveaus zu gewährleisten und mögliche Immunreaktionen gegen den viral Vektor oder das neu produzierte Enzym zu vermeiden, sind ebenfalls kritische Überlegungen. Trotz dieser Hindernisse macht das Potenzial für eine einmalige Behandlung, die einen nahezu heilenden Effekt bieten könnte, insbesondere wenn sie früh im Leben verabreicht wird, bevor irreversible Hirnschäden auftreten, die Gentherapie zu einem hochgradig verfolgten Forschungsbereich macht. Erfolgreiche Strategien könnten die natürliche Geschichte von GA-I grundlegend verändern.

Neuroprotektive Mittel: Das Gehirn schützen

Angesichts der Tatsache, dass die Ansammlung von GA und 3-OHGA Schäden durch Mechanismen wie Exzitotoxizität, oxidativen Stress und Entzündungen verursacht, ist eine weitere wichtige therapeutische Strategie die Verwendung von neuroprotektiven Mitteln. Das Ziel dabei ist es, die Gehirnzellen widerstandsfähiger gegenüber der toxischen Umgebung zu machen, die durch den GCDH-Mangel geschaffen wird, selbst wenn die Werte der schädlichen Metaboliten nicht vollständig normalisiert werden.

Dieser Ansatz umfasst mehrere Forschungsrichtungen:

- Entzündungshemmende Medikamente: Verbindungen, die die chronische Neuroinflammation, ausgelöst durch toxische Metaboliten und Zellschäden, zügeln können, könnten helfen, sekundäre Verletzungen des Gehirngewebes zu begrenzen.

- Antioxidantien: Da GA und 3-OHGA die Mitochondrienfunktion stören und die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies erhöhen, könnten Antioxidantien helfen, oxidativen Stress zu mildern und Neuronen vor dieser Form der Schädigung zu schützen.

- Modulatoren der Exzitotoxizität: Medikamente, die die Überstimulation von Glutamatrezeptoren dämpfen oder die Glutamat-Wiederaufnahme verstärken können, könnten die exzitotoxische Kaskade verhindern, die zum Neuronensterben führt. Dies könnte NMDA-Rezeptor-Antagonisten oder Wirkstoffe einschließen, die die GABAerge (hemmende) Signalgebung unterstützen.

Das ideale neuroprotektive Mittel sollte in der Lage sein, die Blut-Hirn-Schranke effektiv zu überwinden und umfassenden Schutz gegen mehrere schädliche Wege zu bieten. Solche Therapien könnten in Verbindung mit diätetischen Management oder anderen aufkommenden Behandlungen verwendet werden und eine zusätzliche Verteidigungsschicht für das Gehirn bieten, insbesondere während Zeiten des metabolischen Stresses oder während andere Therapien wie die Gentherapie wirken. Die Forschung ist im Gange, um sichere und effektive Verbindungen zu identifizieren und zu testen, die diese neuroprotektive Rolle erfüllen können.

Neuartige Ansätze zur Senkung toxischer Metaboliten

Während die diätetische Einschränkung von Lysin und Tryptophan sowie die L-Carnitin-Ergänzung die Grundlage der aktuellen Behandlung bilden, erkunden Forscher fortschrittlichere Methoden, um die Werte von GA und 3-OHGA im Körper zu senken. Das Ziel ist es, eine profundere und stabilere Reduktion dieser toxischen Verbindungen zu erreichen und somit die metabolische Belastung zu verringern und das Risiko neurologischer Schäden weiter zu minimieren.

Eine solche Strategie ist die Substratreduktions-Therapie (SRT). Diese beinhaltet die Verwendung von kleinen Molekülen, um Enzyme zu hemmen, die früher in den Abbaustufen von Lysin und Tryptophan wirken, noch bevor der Schritt, der vom GCDH katalysiert wird. Indem diese nachgeschalteten Enzyme blockiert werden, kann die Produktion von Glutaryl-CoA selbst reduziert werden, was dessen Umwandlung in GA und 3-OHGA verhindert. Enzyme wie Saccharopin-Dehydrogenase oder Aminoadipat-Semialdehyd-Dehydrogenase sind potenzielle Ziele für solche Inhibitoren.

Ein weiterer Ansatz besteht darin, Verbindungen zu entwickeln, die GA und 3-OHGA effizienter binden und die Ausscheidung aus dem Körper als L-Carnitin allein fördern können. Dies könnte neuartige chelatierende Mittel oder Verbindungen umfassen, die bestehende natürliche Entgiftungswege verbessern. Darüber hinaus ist die Forschung an "Enzym-Mimetika" oder konstruierten Enzymen, die diese toxischen Metaboliten systematisch oder sogar im zentralen Nervensystem abbauen könnten, ebenfalls ein Bereich von Interesse, obwohl die Lieferung und Stabilität Herausforderungen darstellen. Diese innovativen Ansätze zielen darauf ab, eine robustere Kontrolle über die toxischen Metabolitspiegel zu bieten und möglicherweise einen größeren Schutz als derzeit möglich zu bieten.