Comprendre la déficience en déshydrogénase glutaryl-CoA : Les bases

L'acidémie glutarique de type I (GA-I) est un trouble métabolique héréditaire affectant la capacité du corps à traiter des acides aminés spécifiques dérivés des protéines alimentaires. Cette condition provient d'une enzyme déshydrogénase glutaryl-CoA (GCDH) dysfonctionnelle. Ce défaut enzymatique perturbe la voie de dégradation de la L-lysine, de la L-hydroxylysine et du L-tryptophane, entraînant de graves conséquences pour la santé.

Les aspects fondamentaux de GA-I comprennent :

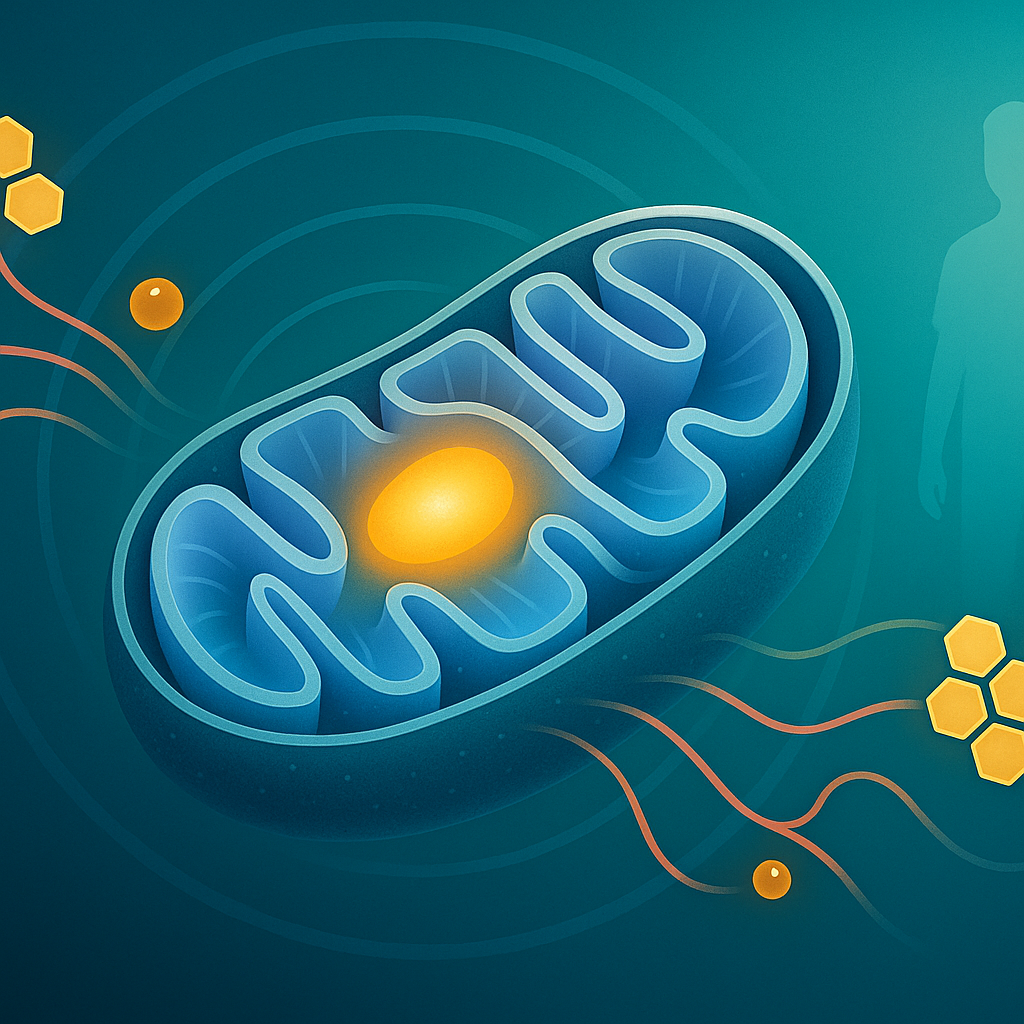

- Le rôle de la GCDH dans le métabolisme : L'enzyme GCDH fonctionne au sein des mitochondries, les centrales énergétiques de la cellule, pour traiter la L-lysine, la L-hydroxylysine et le L-tryptophane. Elle réalise des étapes critiques pour convertir ces acides aminés en énergie utilisable ou d'autres molécules essentielles. Une déficience en GCDH agit comme un travailleur manquant sur une chaîne de montage, provoquant un engorgement métabolique et un traitement incomplet des acides aminés.

- Plan génétique et héritage : GA-I suit un mode d'héritage autosomique récessif. Le gène GCDH, situé sur le chromosome 19, fournit les instructions pour fabriquer l'enzyme. Le trouble survient lorsqu'un individu hérite de deux copies mutées de ce gène, une de chaque parent. Ces mutations entraînent soit une production d'enzyme insuffisante, soit une enzyme défectueuse, ce qui conduit au trouble. Les parents portant uniquement un gène muté sont généralement des porteurs non affectés.

- Conséquences de la déficience enzymatique : Lorsque l'activité de la GCDH est altérée, des substances comme l'acide glutarique (GA), l'acide 3-hydroxyglutarique (3-OH-GA) et le glutaryl-CoA, que la GCDH traite normalement, s'accumulent dans les fluides corporels tels que l'urine et le sang, et également dans les tissus. Ces composés sont toxiques à des niveaux élevés, particulièrement pour le cerveau en développement, où ils interfèrent avec les fonctions cellulaires normales et le métabolisme énergétique.

- Impact neurologique et vulnérabilité : L'accumulation de métabolites toxiques, en particulier le GA et le 3-OH-GA, affecte profondément le cerveau. Les ganglions de la base, structures cérébrales essentielles à la coordination des mouvements, sont exceptionnellement vulnérables aux dommages, une condition connue sous le nom de lésion striatale. Cette vulnérabilité sous-tend le développement de problèmes neurologiques graves, notamment la dystonie et la choréoathetose. Ces problèmes apparaissent souvent ou s'aggravent lors de stress métabolique, comme des infections ou jeûnes, pouvant déclencher des crises encéphalopathiques aiguës.

Le paysage génétique et les défis diagnostiques dans le GCDHD

Diagnostiquer et comprendre l'acidémie glutarique de type I (GA-I) implique d'examiner sa base génétique au sein du gène GCDH et de naviguer dans un processus diagnostique complexe. Bien qu'une enzyme GCDH dysfonctionnelle due à des altérations génétiques soit la cause fondamentale, la grande variété de ces changements et leur expression clinique variable présentent des défis significatifs pour les médecins.

Les principales considérations dans la génétique et le diagnostic de la déficience en GCDH incluent :

- Le spectre mutationnel de la GCDH : Une large gamme de mutations dans le gène GCDH, situé sur le chromosome 19, peut altérer la fonction enzymatique et provoquer la GA-I. Celles-ci incluent des mutations faux-sens (modifiant un seul acide aminé), des mutations sans-sens (créant des signaux d'arrêt prématurés) et des mutations d'épissage (affectant l'assemblage des sections du gène), certaines, comme la variante c.1244-2A>C, étant plus communes dans des populations spécifiques comme les individus chinois. Les patients atteints de GA-I héritent généralement de deux copies mutées du gène (identiques ou différentes), les deux entraînant une déficience enzymatique et une accumulation de métabolites. Cette hétérogénéité génétique compte en grande partie pour les présentations diverses du trouble.

- Corrélations génotype-phénotype difficiles à établir : Bien qu'il ait été identifié plus de 200 mutations de la GCDH, établir un lien direct entre la composition génétique spécifique d'un individu (génotype) et ses symptômes cliniques ou son profil biochimique (phénotype) s'est avéré difficile. Des individus présentant les mêmes mutations peuvent présenter des sévérités de maladie remarquablement différentes. Ce manque de corrélation claire complique la prédiction de l'évolution de la maladie uniquement à partir de la génétique et suggère que d'autres facteurs, comme des déclencheurs environnementaux ou des modifications épigénétiques (changements dans l'activité génique sans altérer la séquence d'ADN), influencent significativement la manifestation de la GA-I.

- Naviguer à travers les défis biochimiques et de dépistage : Le diagnostic de la GA-I repose souvent sur la détection d'une augmentation de la glutaryl-carnitine (C5DC) dans les échantillons sanguins de dépistage des nouveau-nés et l'augmentation de l'acide glutarique (GA) et de l'acide 3-hydroxyglutarique (3-OH-GA) dans l'urine. Un défi majeur se présente avec les patients dits "faibles excréteurs", qui ont la GA-I mais excrètent moins de ces marqueurs, risquant ainsi d'être manqués par le dépistage standard. Utiliser des ratios de métabolites, comme C5DC par rapport à la capryloylcarnitine (C8), peut améliorer la sensibilité de détection dans de tels cas. Une analyse confirmatoire du gène GCDH est essentielle, surtout avec des résultats biochimiques ambiguës, pour un diagnostic précis et un test familial.

- Hétérogénéité clinique et retards diagnostiques : La présentation clinique de la GA-I est remarquablement diverse. Certains individus sont identifiés par dépistage des nouveau-nés et restent largement asymptomatiques avec un traitement précoce et cohérent. D'autres peuvent éprouver une apparition progressive de problèmes neurologiques ou subir des crises encéphalopathiques aiguës, souvent déclenchées par un stress métabolique. Bien que la macrocephalie (une tête anormalement grande) puisse être un signe précoce chez les nourrissons, elle n'est pas universelle. Cette variabilité peut entraver le diagnostic purement clinique, surtout lorsque le dépistage des nouveau-nés n'est pas disponible, retardant potentiellement le diagnostic jusqu'à ce que des dommages neurologiques irréversibles se produisent.

Manifestations neurologiques et perspectives physiopathologiques

L'acidémie glutarique de type I affecte profondément le fonctionnement du cerveau, entraînant une série de problèmes neurologiques en raison de l'accumulation de sous-produits métaboliques spécifiques. Ces composés sont particulièrement dommageables pour le système nerveux en développement.

- La vulnérabilité des ganglions de la base et les troubles du mouvement : Dans la GA-I, les ganglions de la base, essentiels à la coordination des mouvements, sont particulièrement vulnérables, souffrant souvent de dommages striataux. Les crises métaboliques aiguës, fréquentes au début de l'enfance, précipitent ou exacerbent souvent cette lésion, se manifestant par des troubles du mouvement comme la dystonie (contractions musculaires soutenues) et la chorée (mouvements involontaires et saccadés). Une tête agrandie (macrocephalie) pendant la petite enfance peut être un indicateur précoce d'implication neurologique, précédant parfois des symptômes moteurs plus évidents.

- Métabolites nuisibles et perturbation de l'énergie cérébrale : L'accumulation d'acide glutarique (GA), d'acide 3-hydroxyglutarique (3-OH-GA) et de glutaryl-CoA est centrale aux dommages neurologiques de la GA-I. Ces métabolites altèrent la fonction mitochondriale, les centrales énergétiques des cellules, et perturbent les voies de signalisation du glutamate. Cela entraîne un déficit énergétique et des dommages excito-toxiques dans les cellules cérébrales, contribuant à la neurodégénérescence.

- Excitotoxicité et neuroinflammation dans la pathogénie : L'excès de GA et de 3-OH-GA est considéré comme induisant un état excito-toxique en perturbant l'activité normale du glutamate—en augmentant sa libération et en entravant son élimination entre les neurones. Cette sur-stimulation du glutamate peut nuire directement aux neurones. De plus, ces perturbations métaboliques peuvent activer les microglies et les astrocytes (les cellules immunitaires et de support du cerveau), déclenchant une réponse neuro-inflammatoire qui, bien que défensive, peut contribuer à d'autres dommages tissulaires au fil du temps.

- Manifestations neurologiques variées : Les problèmes neurologiques dans la GA-I ne se limitent pas aux crises aiguës. Certains individus présentent une apparition plus insidieuse de retards moteurs et de dommages striataux, parfois sans événement de crise distinct. Le spectre clinique peut également inclure un handicap intellectuel, des convulsions, et, rarement, des conditions comme le syndrome de West. Cette diversité souligne l'impact varié de la GA-I sur le système nerveux, nécessitant des soins individualisés.

Point de recherche : Améliorer le diagnostic et le suivi

Les méthodes diagnostiques actuelles pour l'acidémie glutarique de type I (GA-I) sont efficaces, mais des recherches en cours visent à affiner ces outils et à améliorer le suivi des patients. Les scientifiques explorent de nouvelles approches pour une détection plus précoce, une meilleure compréhension de l'évolution de la maladie et un suivi plus précis de l'efficacité des traitements.

Les principaux domaines d'investigation incluent :

- Améliorer la précision du dépistage des nouveau-nés : La recherche se concentre sur le renforcement du dépistage des nouveau-nés pour la GA-I en affinant les seuils de marqueurs comme la glutaryl-carnitine (C5DC), en particulier pour identifier les nourrissons "faibles excréteurs". Des études examinent également l'utilité des ratios de métabolites, tels que C5DC/C8, qui peuvent offrir une plus grande sensibilité pour signaler des cas potentiels qui montrent seulement des augmentations légèrement élevées de C5DC, incitant ainsi à des tests de confirmation en temps utile.

- Avancer les techniques d'imagerie cérébrale : L'imagerie par résonance magnétique (IRM) est cruciale pour évaluer les changements cérébraux liés à la GA-I, tels que des fissures sylviennes élargies ou des dommages aux ganglions de la base. La recherche vise à développer des protocoles d'imagerie sophistiqués et des outils analytiques pour quantifier ces changements de manière plus précise. L'objectif est de détecter des signes subtils et précoces de neurodégénérescence avant que des symptômes cliniques significatifs n'apparaissent et de surveiller de manière objective la réponse du cerveau à la thérapie.

- Tirer parti d'une meilleure compréhension génétique : Avec de nombreuses mutations du gène GCDH identifiées, un effort de recherche significatif est consacré à élucider les connexions entre des variantes génétiques spécifiques et la présentation clinique de la GA-I. Bien que des corrélations génotype-phénotype claires soient difficiles à établir, les scientifiques examinent comment différentes mutations pourraient influencer le risque de crise, le déclin neurologique ou la réponse au traitement, ce qui pourrait conduire à des informations pronostiques plus personnalisées.

- À la recherche de nouvelles pistes biochimiques : Au-delà des marqueurs établis comme l'acide glutarique et la C5DC, les chercheurs cherchent activement de nouveaux biomarqueurs qui pourraient offrir des aperçus plus dynamiques sur la GA-I. Les investigations ciblent d'autres composés dans les fluides corporels qui pourraient mieux refléter le stress métabolique, la neuroinflammation précoce ou l'efficacité des interventions, visant à disposer d'outils de suivi plus sensibles.

Approches thérapeutiques et résultats de gestion : Perspectives de recherche actuelles

La gestion efficace de l'acidémie glutarique de type I (GA-I) repose sur une stratégie proactive et globale pour contrôler les sous-produits métaboliques nuisibles et promouvoir un développement neurologique optimal. Les chercheurs travaillent continuellement à affiner ces stratégies pour améliorer les résultats des patients.

Les principales stratégies thérapeutiques et les perspectives de recherche incluent :

- La pierre angulaire - Diligence diététique et intervention précoce : Le traitement principal de la GA-I implique un régime strict pauvre en lysine, utilisant des formules d'acides aminés sans lysine et réduites en tryptophane pour fournir des protéines nécessaires sans précurseurs nocifs. Les recherches montrent sans équivoque que l'initiation de ce régime très tôt, idéalement après la détection par dépistage à la naissance, est cruciale pour prévenir des dommages cérébraux graves et soutenir un développement normal.

- Protocoles d'urgence - Éviter la crise : Lors de maladies intercurrentes ou d'autres stress métaboliques, les individus atteints de GA-I peuvent rapidement développer des crises encéphalopathiques dangereuses. La mise en œuvre rapide des protocoles de traitement d'urgence—focalisant sur une prise élevée d'énergie (souvent du glucose intraveineux), une restriction temporaire des protéines naturelles et l'administration de L-carnitine—est vitale. Des études confirment que ces mesures agressives et rapides réduisent considérablement la fréquence des crises.

- Explorer les thérapies adjuvantes - Le potentiel de la carnitine et de l'arginine : La supplémentation en L-carnitine est standard pour la désintoxication et la prévention de la carnitine, bien que des recherches suggèrent qu'elle n'est pas une solution autonome pour réduire les neurotoxines clés. La L-arginine a récemment suscité l'attention de la recherche pour son potentiel à concourir avec la lysine pour l'entrée cérébrale, réduisant potentiellement la charge de toxines cérébrales. Bien que les études animales et certaines données cliniques soient prometteuses, d'autres recherches sont nécessaires pour établir des directives claires pour l'utilisation optimale de l'arginine.

- Perspectives d'avenir - Défis et orientations futures de la recherche sur le traitement : Faire progresser les traitements de la GA-I est difficile en raison de sa rareté, ce qui complique les grands essais cliniques, signifiant souvent que les lignes directrices reposent sur le consensus d'experts et des études plus petites. La recherche de stratégies plus étayées par des preuves est en cours. Les chercheurs examinent activement de nouvelles options thérapeutiques au-delà des approches alimentaires et des suppléments actuels, certaines traitements innovants progressant vers des essais cliniques.