Qu'est-ce que l'acidurie glutarique de type 1 ?

L'acidurie glutarique de type I (GA-I) est un trouble métabolique héréditaire. Dans cette condition, le corps ne peut pas décomposer correctement certains acides aminés - les éléments constitutifs des protéines - en particulier la lysine, l'hydroxylysine et le tryptophane. La GA-I se transmet dans les familles selon un mode de transmission autosomique récessif, ce qui signifie qu'un enfant doit hériter de deux copies du gène défectueux, une de chaque parent, pour avoir le trouble. Elle est classée comme une condition neurologique et un type d'acidurie organique, un groupe de troubles métaboliques qui affectent principalement la fonction cérébrale en raison de l'accumulation de substances acides.

Cause sous-jacente : Déficit enzymatique

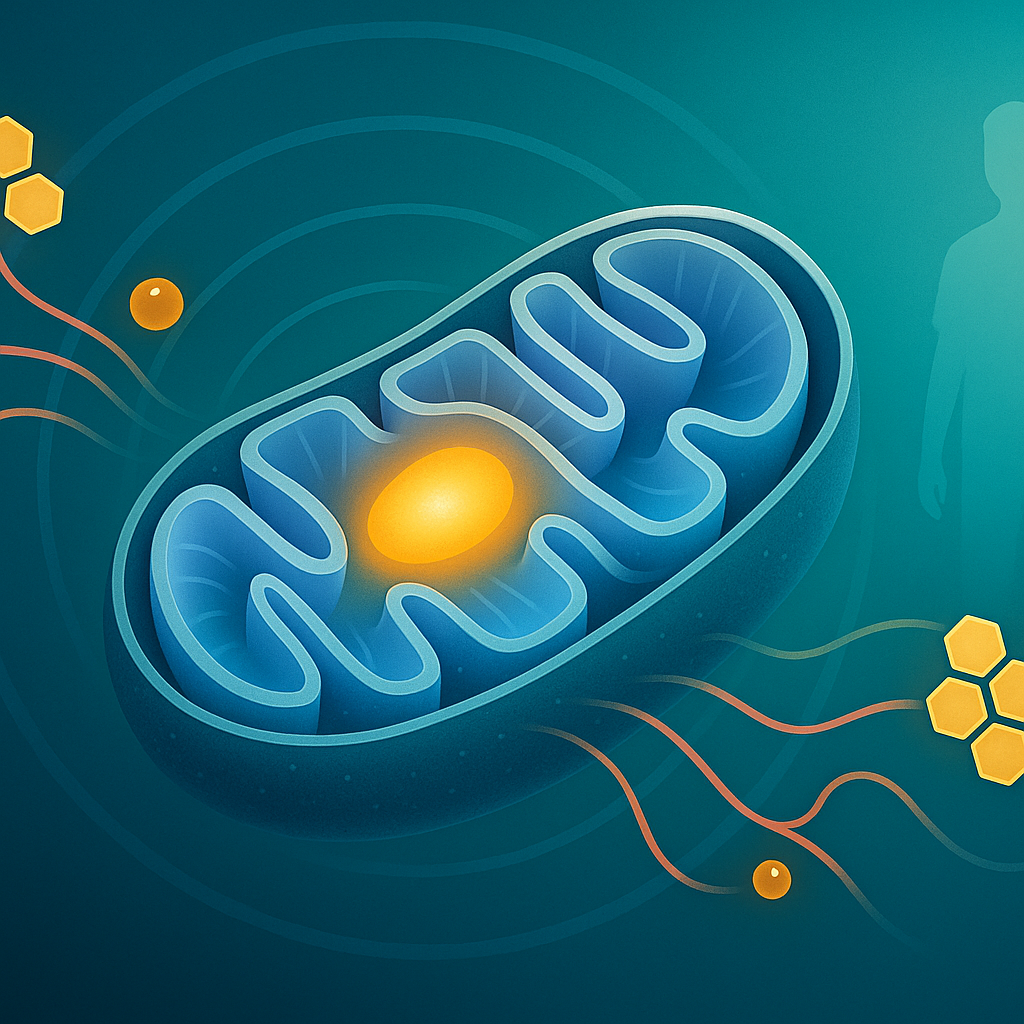

Le problème central de la GA-I est une déficience d'une enzyme appelée glutaryl-CoA déshydrogénase (GCDH). Cette enzyme est cruciale pour le traitement de la lysine, de l'hydroxylysine et du tryptophane à l'intérieur des mitochondries, qui sont les centres d'énergie de nos cellules. Lorsque l'enzyme GCDH est absente ou ne fonctionne pas correctement, ces acides aminés ne sont pas entièrement métabolisés. Le gène GCDH, situé sur le chromosome 19, contient les instructions pour produire cette enzyme. Les mutations de ce gène constituent la base génétique de la GA-I.

Impact : Accumulation de substances nocives

En raison de l'enzyme GCDH défectueuse, des produits intermédiaires du métabolisme de la lysine, de l'hydroxylysine et du tryptophane - en particulier l'acide glutarique (GA), l'acide 3-hydroxyglutarique (3-OH-GA) et la glutarylcarnitine (C5DC) - s'accumulent dans les tissus et les fluides corporels, y compris le sang, l'urine et le liquide céphalorachidien. Des niveaux élevés de 3-OH-GA dans l'urine et de C5DC dans des échantillons de sang séché sont des marqueurs biochimiques clés pour diagnostiquer la GA-I, souvent détectés lors du dépistage néonatal. Cette accumulation, en particulier de 3-OH-GA, est considérée comme neurotoxique. Elle endommage particulièrement le striatum, une partie du cerveau essentielle à la coordination des mouvements, provoquant les problèmes neurologiques caractéristiques de la GA-I.

Signes et symptômes courants

De nombreux nourrissons atteints de GA-I semblent en bonne santé à la naissance mais peuvent développer des symptômes plus tard, souvent déclenchés par un stress métabolique tel qu'une maladie, une fièvre, ou un jeûne. La macrocephalie, une taille de tête anormalement grande, est un signe précoce chez environ 75 % des nourrissons affectés. Sans diagnostic précoce et gestion, les personnes peuvent souffrir de crises encéphalopathiques aiguës - épisodes de dysfonctionnement cérébral soudain - généralement entre 6 et 18 mois. Ces crises peuvent causer des dommages neurologiques durables, y compris de la dystonie (contractions musculaires involontaires), des convulsions, des retards de développement, et des problèmes de compétences motrices. Cependant, la gravité varie ; certains individus peuvent avoir des symptômes plus légers ou rester asymptomatiques jusqu'à l'âge adulte si la condition est gérée efficacement dès le début.

Indicateurs précoces et rôle du dépistage néonatal

Reconnaître la GA-I dès que possible est essentiel pour l'avenir d'un enfant, car une intervention rapide peut considérablement améliorer l'issue de cette condition grave. Les programmes de dépistage néonatal ont révolutionné le diagnostic précoce de nombreux troubles métaboliques, y compris la GA-I, identifiant souvent des nourrissons avant l'apparition de symptômes.

Le dépistage néonatal est une pierre angulaire de la détection précoce de la GA-I. Un petit échantillon de sang, généralement prélevé par une piqûre au talon, est analysé à l'aide d'une technique de laboratoire sophistiquée appelée spectrométrie de masse en tandem pour mesurer des substances spécifiques, notamment des niveaux élevés de glutarylcarnitine (C5DC). Ce test, généralement réalisé dans les premiers jours de la vie, permet l'identification des nourrissons affectés avant qu'ils ne deviennent symptomatiques ou ne subissent une crise encéphalopathique potentiellement dévastatrice. Une telle identification précoce est vitale car le traitement visant à réduire l'accumulation de substances nocives est le plus efficace lorsqu'il est initié avant que des dommages neurologiques ne surviennent, améliorant considérablement les résultats à long terme.

Il est important de comprendre qu'un dépistage néonatal positif pour la GA-I n'est pas un diagnostic définitif mais une indication que d'autres tests, plus spécifiques, doivent être effectués immédiatement. Ces tests de confirmation impliquent généralement l'analyse de l'urine pour des acides organiques caractéristiques comme le 3-OH-GA et parfois la mesure de l'activité de l'enzyme GCDH dans des cellules cutanées cultivées en laboratoire ou dans des globules blancs. Si ces tests confirment la GA-I, une équipe médicale spécialisée, comprenant des spécialistes du métabolisme et des diététiciens, élabore rapidement un plan de gestion complet. Cette réponse rapide est cruciale car la possibilité de prévenir des complications neurologiques graves est souvent étroite, surtout dans les premiers mois de la vie.

Bien que le dépistage néonatal soit idéal pour une détection précoce, certains indicateurs cliniques subtils peuvent être présents même avant un diagnostic, ou dans des régions sans dépistage complet. Comme mentionné, la macrocephalie (un périmètre crânien anormalement grand) est une constatation courante chez de nombreux nourrissons atteints de GA-I, souvent perceptible à la naissance ou se développant dans les premiers mois. D'autres signes précoces moins spécifiques peuvent inclure de mauvaises tétées, une hypotonie (tonus musculaire faible), ou de l'irritabilité. En l'absence de dépistage, ces signes, en particulier la macrocephalie, devraient amener les professionnels de santé à envisager des troubles métaboliques comme la GA-I.

Âge typique de la présentation clinique sans dépistage précoce

Lorsque le dépistage néonatal est unavailable ou échoue à détecter l'acidurie glutarique de type 1 (GA-I), la condition se manifeste généralement par des symptômes cliniques au cours d'une période critique dans la petite enfance. Sans intervention précoce, l'apparition des symptômes peut être spectaculaire et peut survenir après que des dommages neurologiques ont déjà commencé.

Sans dépistage néonatal, la GA-I se révèle généralement cliniquement entre 3 mois et 3 ans d'âge. Un nombre significatif de ces enfants éprouve leur première crise encéphalopathique aiguë, un épisode soudain de dysfonctionnement cérébral, entre 6 et 18 mois. Ces crises sont souvent déclenchées par des stress communs de l'enfance tels que des infections (comme un rhume, la grippe ou une gastro-entérite), de la fièvre, des vaccinations, ou des périodes prolongées de jeûne dues à une maladie et à un manque d'appétit. Au cours d'une telle crise, un enfant peut devenir soudainement léthargique, irritable, vomir, avoir des difficultés à s'alimenter, ou développer des convulsions. Cela peut potentiellement conduire à un coma et, de façon critique, à des dommages irréversibles à certaines parties du cerveau, en particulier aux ganglions de la base (qui comprennent le striatum, essentiel pour le contrôle du mouvement).

Même avant une crise encéphalopathique à part entière, certains nourrissons peuvent montrer des signes plus subtils et précoces qui, avec le recul, pointent vers la GA-I. La macrocephalie est souvent présente dès la naissance ou se développe dans les premiers mois et est un indicateur clé. D'autres symptômes précoces peuvent inclure une hypotonie (tonus musculaire faible ou "flottement"), un mauvais contrôle de la tête, des difficultés d'alimentation conduisant à un mauvais gain de poids, ou un retard général de développement où l'enfant accuse un retard pour atteindre des repères comme se redresser ou ramper. Ces signes plus précoces peuvent être non spécifiques et facilement attribués à d'autres causes si la GA-I n'est pas spécifiquement envisagée.

Après une crise encéphalopathique, ou parfois en se développant plus lentement même sans crise distincte, les enfants commencent souvent à présenter des troubles moteurs caractéristiques. Ceux-ci résultent directement des dommages aux ganglions de la base et peuvent inclure de la dystonie (contractions musculaires involontaires provoquant des mouvements tordus, répétitifs, ou des postures anormales), de la choréoathétose (une combinaison de mouvements saccadés, irréguliers et de mouvements plus lents et serpentins), et de la spasticité (muscles raides et tendus). Ces signes neurologiques, si le déclencheur initial n'a pas été clairement identifié comme une crise encéphalopathique, peuvent parfois être mal diagnostiqués comme des conditions telles que la paralysie cérébrale athétosique, retardant le diagnostic et le traitement corrects.

Il existe un spectre dans la manière dont la GA-I se présente lorsqu'elle n'est pas détectée par un dépistage précoce. Bien qu'une crise encéphalopathique aiguë dans l'enfance soit courante, certains individus peuvent avoir une apparition des symptômes plus tardive ou un déclin neurologique progressif sans une crise unique identifiée. La gravité peut également varier considérablement, influencée par des facteurs tels que la mutation génétique spécifique et les réponses individuelles au stress métabolique. Cette variabilité rend crucial pour les professionnels de la santé de considérer la GA-I chez tout enfant présentant une détérioration neurologique inexpliquée, des troubles moteurs, ou une régression développementale, en particulier si une macrocephalie est également présente.

Timing des crises encéphalopathiques aiguës

Les crises encéphalopathiques aiguës sont des événements particulièrement préoccupants dans l'acidurie glutarique de type 1, marquant souvent un moment où des changements neurologiques significatifs peuvent se produire. Comprendre quand ces crises sont les plus susceptibles de se produire permet une sensibilisation accrue et une gestion proactive durant ces périodes vulnérables.

La plus grande probabilité de la première crise encéphalopathique aiguë s'étend généralement de 6 à 18 mois d'âge, bien que les occurrences puissent varier de 3 mois à 3 ans. Cette période coïncide avec un développement rapide du cerveau et une exposition accrue aux maladies infantiles courantes, alors que l'immunité maternelle s'affaiblit. Le stress métabolique découlant de ces facteurs peut submerger le système enzymatique déficient de la GA-I, conduisant à l'accumulation de substances nocives qui déclenchent des lésions cérébrales.

Ces crises sont généralement précédées par des événements qui augmentent la demande métabolique ou provoquent un état catabolique (où le corps décompose ses propres tissus pour obtenir de l'énergie), frappant souvent pendant ou juste après un tel événement. Les maladies fébriles telles que les rhumes, la gastro-entérite, ou même des réactions aux vaccinations sont des déclencheurs fréquents, tout comme le jeûne prolongé dû à un manque d'appétit ou des vomissements. Ces stress obligent le corps à décomposer ses propres protéines, y compris la lysine et le tryptophane. En raison de la carence en enzyme GCDH, ceux-ci s'accumulent alors en sous-produits toxiques, rendant cette période particulièrement dangereuse.

De nombreux nourrissons atteints de GA-I peuvent sembler en bonne santé durant les premiers mois, ce qui pourrait entraîner une reconnaissance tardive du risque s'ils ne sont pas identifiés par le dépistage néonatal. Cette période apparemment normale précède souvent la fenêtre à haut risque pour les crises. Bien que la période de vulnérabilité la plus intense se situe au cours des trois premières années de vie, en particulier entre 6 et 18 mois, la fréquence des crises encéphalopathiques aiguës diminue considérablement après l'âge de trois ans. Elles deviennent très rares après l'âge de six ans, bien que la gestion métabolique continue demeure essentielle.

Il est important de différencier le timing des crises encéphalopathiques aiguës d'un déclin neurologique plus insidieux et graduelle qui peut également se produire dans la GA-I. Les crises aiguës sont des épisodes distincts de détérioration rapide, souvent avec des déclencheurs clairs, et sont les plus courantes dans les premières années. Bien que des dommages neurologiques puissent s'accumuler lentement, ces événements aigus représentent des périodes concentrées de blessures sévères au striatum, soulignant pourquoi leur prévention durant la fenêtre d'âge de pointe est cruciale.

Période de risque prolongée et considérations d'apparition tardive

Bien que la période la plus intense pour les crises encéphalopathiques aiguës dans l'acidurie glutarique de type 1 diminue considérablement après la petite enfance, les implications du trouble et son potentiel de problèmes s'étendent au-delà de ces années initiales à haut risque. Le profil de risque change, et certains individus peuvent même éprouver leurs premiers symptômes notables beaucoup plus tard dans la vie.

Même si les crises aiguës deviennent rares après l'âge de six ans, la vulnérabilité métabolique sous-jacente persiste tout au long de la vie. Une gestion continue et soigneuse, en particulier le respect des contrôles alimentaires (comme un régime alimentaire à protéines contrôlées pauvre en lysine), reste essentielle pour prévenir les perturbations de croissance, la malnutrition, ou le développement insidieux de problèmes neurologiques. En l'absence de gestion cohérente, les individus pourraient encore faire face à des risques, soulignant que la "période de risque" implique le maintien d'une stabilité métabolique et d'une santé neurologique à long terme.

Moins communément, la GA-I peut avoir une apparition tardive, les individus montrant d'abord des problèmes cliniques durant l'adolescence ou l'âge adulte après avoir été asymptomatiques ou avoir eu des symptômes légers et non reconnus dans l'enfance. Ces présentations tardives varient, parfois déclenchées par un stress métabolique significatif ou se manifestant par des problèmes neurologiques progressifs ou des troubles du mouvement. Diagnostiquer la GA-I chez les personnes plus âgées peut être difficile si elle n'est pas immédiatement suspectée après l'âge critique, soulignant la nécessité d'une sensibilisation parmi les professionnels de la santé.

Au-delà des crises aiguës et des formes d'apparition tardive distinctes, certains individus présentent un "GA-I à apparition insidieuse". Dans ces cas, des lésions striatales et des dommages neurologiques peuvent survenir très tôt, possiblement même avant ou peu après la naissance, ou se développer progressivement sans crise évidente. Le handicap résultant, tel que des retards moteurs ou des problèmes de mouvement subtils, peut ne devenir apparent ou correctement attribué à la GA-I qu'après plusieurs mois ou années. Ce scénario met en évidence une "période de risque prolongée" non pour de nouveaux dommages survenant plus tard, mais pour la reconnaissance de dommages existants, où les symptômes se développent lentement et peuvent être initialement mal attribués.