Qu'est-ce que la déficience en déshydrogénase glutaryl-CoA de type 1 acidémie glutarique ?

L'acidémie glutarique de type 1 (GA1) est un trouble métabolique héréditaire. Elle survient lorsque le corps ne peut pas décomposer efficacement certains acides aminés—les éléments constitutifs des protéines—en raison d'une enzyme déficiente. Cela conduit à une accumulation de substances acides nocives dans le corps, affectant particulièrement le cerveau et pouvant provoquer des problèmes de santé significatifs. La gravité et la présentation de la GA1 peuvent varier largement d'un individu à l'autre.

Les aspects clés de cette condition comprennent :

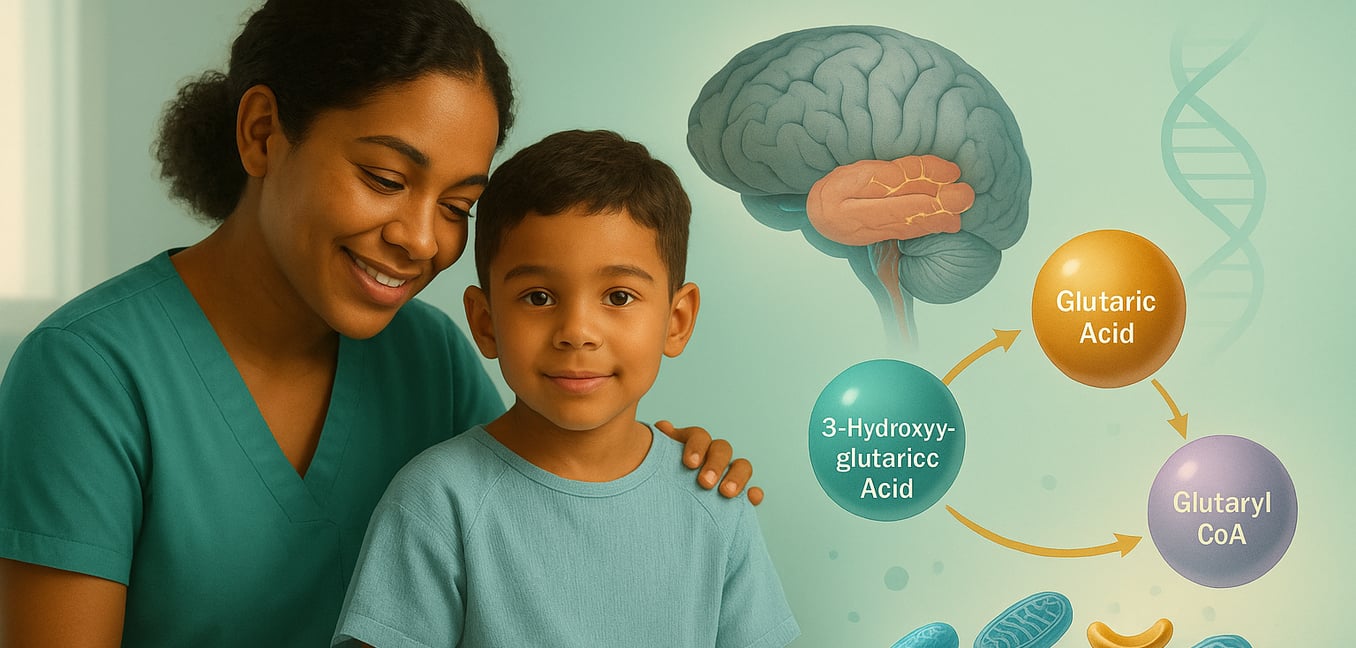

- Cause principale : La GA1 est causée par une déficience de l'enzyme déshydrogénase glutaryl-CoA (GCDH). Cette enzyme est essentielle pour le traitement de trois acides aminés : la lysine, l'hydroxylysine et le tryptophane. Des mutations dans le gène GCDH perturbent ce processus, entraînant une accumulation nocive de composés intermédiaires.

- Impact neurologique : L'accumulation de ces substances non traitées est toxique, en particulier pour une région du cerveau appelée ganglions de la base, qui est cruciale pour le contrôle du mouvement. Cela peut entraîner des problèmes neurologiques tel que des mouvements involontaires, une raideur musculaire ou un tonus musculaire réduit. Cependant, avec un diagnostic précoce et un traitement constant, de nombreux individus peuvent maintenir un développement intellectuel normal.

- Indicateurs précoces et crises : Certains nourrissons atteints de GA1 peuvent présenter une taille de tête inhabituellement grande (macrocéphalie). Souvent, des symptômes plus distincts apparaissent au cours de la première enfance, fréquemment déclenchés par un stress corporel tel que la maladie ou la fièvre. Ces événements peuvent précipiter des "crises encéphalopathiques"—des épisodes soudains de déclin neurologique—qui peuvent entraîner des lésions cérébrales permanentes si elles ne sont pas gérées rapidement.

La base génétique et enzymatique de la GA1

L'acidémie glutarique de type 1 est fondamentalement un trouble génétique qui altère une voie métabolique cruciale en raison d'une déficience enzymatique spécifique. Comprendre ses racines génétiques et enzymatiques est essentiel pour saisir la condition.

- Le gène et l'enzyme GCDH : La GA1 résulte de mutations dans le gène GCDH. Ce gène contient les instructions pour produire l'enzyme déshydrogénase glutaryl-CoA. Cette enzyme joue un rôle vital dans la voie de dégradation des acides aminés lysine, hydroxylysine et tryptophane. Lorsque le gène GCDH est muté, le corps produit soit une quantité insuffisante de l'enzyme, soit l'enzyme produite est défectueuse et ne peut pas fonctionner correctement.

- Patrimoine d'hérédité : La GA1 est héritée de manière autosomique récessive. Cela signifie qu'un enfant atteint doit hériter de deux copies du gène GCDH muté, une de chaque parent. Les parents qui portent une copie mutée sont connus comme porteurs ; ils ne présentent généralement pas de symptômes de la GA1 mais ont 25 % de chances, à chaque grossesse, d'avoir un enfant atteint de la maladie.

- Conséquences de la déficience enzymatique : La déficience en déshydrogénase glutaryl-CoA bloque le traitement métabolique du glutaryl-CoA, un produit intermédiaire dans la dégradation des acides aminés susmentionnés. Par conséquent, le glutaryl-CoA et les composés connexes, tels que l'acide glutarique et l'acide 3-hydroxyglutarique, s'accumulent à des niveaux toxiques. Cette accumulation est particulièrement dommageable pour les ganglions de la base du cerveau, entraînant les symptômes neurologiques caractéristiques de la GA1.

- Variation de l'activité enzymatique : Les personnes atteintes de GA1 peuvent avoir des niveaux d'activité enzymatique résiduelle variables. Certains, appelés "faibles excréteurs", peuvent conserver jusqu'à 30 % de l'activité normale de la déshydrogénase glutaryl-CoA, entraînant une excrétion urinaire réduite d'acide glutarique. D'autres, "hauts excréteurs", n'ont presque aucune activité enzymatique et excrètent de grandes quantités d'acide glutarique. Il est important de noter que les deux sous-types sont à haut risque de dommages neurologiques sévères si non traités, car le niveau d'activité enzymatique résiduelle ne prédit pas de manière fiable un cours clinique plus léger sans gestion appropriée.

Troubles métaboliques et impact sur le cerveau dans la GA1

La déficience de l'enzyme déshydrogénase glutaryl-CoA (GCDH) déclenche une cascade de troubles métaboliques. Au lieu d'être correctement traités, certains acides aminés et leurs sous-produits s'accumulent, créant un environnement interne toxique particulièrement nuisible au cerveau en développement.

Ces déséquilibres métaboliques affectent le cerveau de plusieurs manières critiques :

- Accumulation neurotoxique : Les principaux agents toxiques sont l'acide glutarique (GA), l'acide 3-hydroxyglutarique (3-OH-GA) et le glutaryl-CoA, qui sont des produits intermédiaires du métabolisme de la lysine, de l'hydroxylysine et du tryptophane. Normalement transitoires, ces substances s'accumulent à des concentrations dommageables. Elles sont directement neurotoxiques, ce qui signifie qu'elles peuvent blesser ou tuer les cellules nerveuses. Le cerveau a une capacité limitée à éliminer ces acides, entraînant leurs effets dommageables prolongés, contribuant à des problèmes tels que le stress oxydatif (un type de dommage cellulaire) et la mort cellulaire neuronale dans des régions cérébrales vulnérables.

- Vulnérabilité des ganglions de la base : Les ganglions de la base, un groupe de structures profondément situées dans le cerveau essentielles pour contrôler le mouvement volontaire (y compris le noyau caudé et le putamen, connus ensemble sous le nom de striatum), sont exceptionnellement sensibles à ces métabolites toxiques. Les lésions de cette zone, se manifestant souvent sous la forme de nécrose striatale bilatérale (mort tissulaire des deux côtés du striatum), sont un marqueur de la GA1. Ces lésions provoquent directement les troubles moteurs sévères caractéristiques, tels que la dystonie (contractions musculaires involontaires provoquant des mouvements de torsion) et la choréoathétose (mouvements involontaires de torsion).

- Crises encéphalopathiques et autres changements cérébraux : Pendant les périodes de stress corporel, comme les infections, la fièvre ou la chirurgie, le métabolisme du corps s'accélère (État catabolique). Cela augmente la dégradation des protéines et, par conséquent, la production d'intermédiaires toxiques. Cette poussée peut submerger la capacité compromise du cerveau à faire face, précipitant une crise encéphalopathique aiguë—une période de détérioration neurologique rapide qui peut causer des lésions cérébrales irréversibles. Au-delà des ganglions de la base, la GA1 peut également conduire à d'autres anomalies cérébrales, y compris un sous-développement des lobes frontal et temporal (hypoplasie frontotemporale) et divers changements de matière blanche, contribuant au profil neurologique complexe de la condition.

- Déficience en carnitine secondaire : Le corps tente de détoxifier et d'excréter l'excès d'acide glutarique en le liant à la carnitine, formant de la glutarylcarnitine. Bien que cela soit un mécanisme protecteur, les niveaux élevés persistants d'acide glutarique peuvent épuiser les réserves corporelles de carnitine libre. Cela entraîne une déficience en carnitine secondaire. La carnitine est vitale pour le métabolisme énergétique, en particulier pour transporter les acides gras dans les mitochondries pour la production d'énergie. Sa déficience peut entraver davantage la production d'énergie, exacerbant potentiellement la faiblesse musculaire et l'instabilité métabolique globale chez les personnes atteintes de GA1.

Manifestations cliniques et symptômes de la GA1

La présentation clinique de l'acidémie glutarique de type 1 peut varier considérablement, rendant le diagnostic difficile. Certains nourrissons peuvent sembler en bonne santé à la naissance, tandis que d'autres peuvent afficher des signes précoces subtils. Pour beaucoup, des symptômes plus distincts apparaissent pendant la première année ou la petite enfance, souvent déclenchés par des maladies infantiles courantes.

L'image clinique de la GA1 peut inclure :

- Signes physiques précoces : Une circonférence crânienne inhabituellement grande (macrocéphalie) est un indicateur précoce commun, observé chez environ 75 % des nourrissons avec GA1, qui pourraient autrement sembler en bonne santé. D'autres symptômes précoces subtils peuvent inclure une hypotonie musculaire (muscles flasques), une irritabilité inhabituelle ou une agitation. Ces signes initiaux peuvent être légers et facilement négligés ou mal attribués si la GA1 n'est pas spécifiquement envisagée ou dépistée.

- Crises encéphalopathiques aiguës : Un défi majeur dans la GA1 est le risque de crises encéphalopathiques aiguës. Ces épisodes de déclin neurologique soudain surviennent le plus souvent entre 3 mois et 3 ans, mais ont été rapportés jusqu'à l'âge de six ans. Les déclencheurs incluent souvent le stress métabolique dû aux infections (en particulier avec fièvre), les vaccinations ou la chirurgie. Pendant une crise, un enfant peut rapidement développer de l'irritabilité, des vomissements, de la diarrhée, une perte d'appétit, de la léthargie et un tonus musculaire significativement réduit. Sans gestion rapide et efficace, cela peut progresser vers des résultats neurologiques sévères, tels que la dystonie, la choréoathétose et le coma, reflétant des dommages aigus aux ganglions de la base.

- Apparition insidieuse et autres complications : Tous les individus atteints de GA1 ne connaissent pas une crise dramatique. Certains peuvent avoir une apparition plus progressive de problèmes neurologiques. La régression ou les retards de développement, notamment dans les compétences motrices, pourraient être la principale préoccupation, souvent sans maladie déclenchante évidente. Ces individus peuvent lentement développer des difficultés de mouvement. De plus, certains individus avec GA1 ont développé des hémorragies sous-durales ou rétiniennes (saignements dans le cerveau ou les yeux), qui peuvent, dans des cas tragiques, être confondues avec des blessures non accidentelles. Cela souligne l'importance de considérer les troubles métaboliques dans de telles présentations. Bien que de nouveaux dommages au striatum soient rares après l'âge de six ans, des défis neurologiques persistants peuvent perdurer.

Diagnostic, prévalence et sous-types de la GA1

Le diagnostic de l'acidémie glutarique de type 1 implique des tests spécifiques, avec une détection précoce par le biais d'un dépistage néonatal étant cruciale pour améliorer les résultats. Bien que la GA1 soit rare au niveau mondial, sa fréquence est nettement plus élevée dans certaines populations.

Comprendre la GA1 implique également son diagnostic, sa fréquence et ses variations biochimiques :

- Méthodes de diagnostic : Les programmes de dépistage néonatal sont vitaux pour la détection précoce de la GA1. Ces programmes utilisent généralement la spectrométrie de masse en tandem pour identifier les niveaux élevés de glutarylcarnitine (C5DC) dans un échantillon de sang séché. Un résultat positif au dépistage nécessite des tests de confirmation, qui incluent une analyse des urines pour l'acide glutarique et l'acide 3-hydroxyglutarique, une mesure directe de l'activité enzymatique GCDH dans les cellules (comme les fibroblastes ou les globules blancs), et des tests génétiques moléculaires du gène GCDH pour identifier les mutations. Il est important de noter que certaines personnes, en particulier les "faibles excréteurs" avec des marqueurs biochimiques moins prononcés, pourraient parfois être manquées lors du dépistage initial, nécessitant une vigilance clinique si les symptômes suggèrent une GA1.

- Prévalence et populations affectées : La GA1 affecte environ 1 nourrisson sur 100 000 dans le monde entier, bien que cette incidence varie. Le trouble affecte les hommes et les femmes de manière égale. Cependant, dans des isolats génétiques spécifiques (communautés relativement closes souvent avec une ascendance partagée), l'incidence peut être beaucoup plus élevée en raison des effets de fondateur (réduction de la variation génétique découlant d'un petit groupe d'ancêtres). Par exemple, dans des communautés telles que les Amish de l'Old Order, certains groupes de Premières Nations au Canada, les Voyageurs irlandais et certaines populations en Afrique du Sud, l'incidence peut atteindre 1 sur 250 nourrissons.